[교사가 말하는 나·학교·아이들]수업 중 눈뜬 소수와 잠자는 다수… ‘한 반, 두 개의 교실’

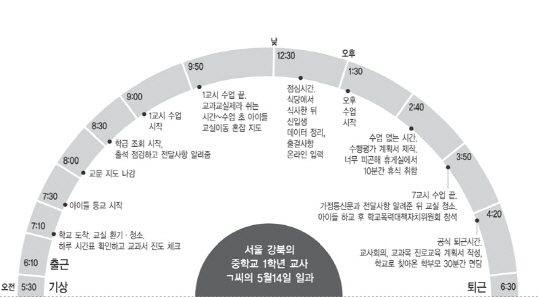

(3) 서울 ㄷ중학교 2학년 교사 경향신문 이혜리 기자 입력 2013.05.16 01:47 수정 2013.05.16 02:49

"이딴 것 왜 배워요?"

음악, 미술, 한문 시간에 아이들은 교사에게 이런 질문을 한다. 나는 그나마 입시 비중이 큰 수학을 가르치고 있어서 다행이라고 해야 할까. 아이들이 그런 말을 할 때 교사의 마음은 어떨까? 그 얘기를 들을 때마다 끔찍하다.

내 친구들도 '중2병'이라고, 사춘기를 겪는 중학교 2학년 아이들의 반항이 심각하다고 말한다. 무서운 선생님인 나에게도 아이들은 대들 때가 있다. 무엇이 잘못됐을 때 "선생님 때문에 이렇게 됐잖아요!"라고 말하며 신경질적으로 교사에게 책임을 돌리거나, "몇 반이야?"라고 물어봤는데 "뭐요? 뭐요? 뭐요?"라고 엉뚱한 답을 하면서 대화가 통하지 않을 때도 있다. 그럴 때면 '요즘 아이들 무섭다'고 느껴진다.

5명 빼고 모두 잠든 '일반고의 수업'

지난 13일 서울 한 일반고의 수업 중에 학생 5명만 깨어 있고 다른 학생들은 모두 자고 있다. 한 학생이 찍은 사진은 소수만 수업을 듣고, 다수는 방치되고 있는 '일반고의 위기'를 상징적으로 보여준다. | 서울의 일반고 학생 제공

▲ 시간만 있다면 부진학생 더 지도… 현실은 "잠깐 수업에 간다" 농담

새 정책 나오면 '업무 폭탄돌리기'… 교사 아닌 행정관료처럼 만들어

그런데 중2 담임교사를 맡으며 더 깊이 들여다보니 아이들이 불쌍하다는 생각이 많이 든다. 게임에서 위로받고 공부는 억지로 하고…. '저렇게 살고 싶을까?' 의문이 들 때도 많다. 학교에서 6~7시간 공부한 아이들이 또 학원으로 가는 걸 보면 한숨만 나온다. 그나마 이 아이들은 관리받는 아이들이다.

반면 방치되는 아이들도 많다. 부모가 바쁘게 일하느라 가정에서는 어떠한 문화적 자극을 받지 못하고, 아이는 스마트폰이나 게임만 하다 피곤한 상태로 학교에 와 공부도 하지 않는다. 아이들은 7살 수준의 집중도 하지 못하고, 문법은커녕 어떤 아이는 ㅁ자, ㅂ자 한글도 제대로 쓰지 못한다. 역사 교과서에 나오는 단어 뜻을 이해하지 못해 수업이 되지 않을 때도 있다. 공부하는 아이는 깨어 있고 다수의 처진 아이들은 틈틈이 눈만 붙이려 한다. 어떤 선생님은 "떠들지만 않으면 차라리 낫다"고 자조하기도 한다. '관리받는 소수, 방치되는 다수'가 너무 일찍 쪼개지고 있어 안타까울 뿐이다.

문제는 교사들에게 아이들을 이해하거나 부족한 점을 이끌어줄 여유가 없다는 것이다. 학교는 항상 어수선하고 숨쉴 틈을 주지 않는다. 새로운 정책이 하나 나오면 교육과정에 이것저것 추가해 누더기 교육과정으로 만든다. 학교에서는 업무 폭탄 돌리기가 벌어진다. 각 학교에서 스포츠클럽을 운영하라고 지시가 내려왔을 때다. 이것을 체육교사가 맡을지, 담임교사가 맡을지, 외부 강사가 맡을지를 놓고 싸움이 벌어지는 것이다. 말은 스승이라고 하지만 교사들은 어떤 항변이나 아이들의 대변도 못하고 정부나 교육청의 말단 행정관료처럼 일하고 있다.

교사들은 시간이 남으면 알아서 아이들과 소통하고 부진아 지도를 한다. 내가 생각하는 교육은 돈을 대가로 하는 일이 아니어서 시간만 있다면 한다. 공문 처리하는 것만 해도 숨이 가쁜 교사들을 본다. 정부와 교육청이 먼저 교사들의 권위를 떨어뜨리고 있다. 아이를 돕고 싶지만 도울 수 없을 때 교사로서의 무능감과 안타까움을 뼈저리게 느낀다.

결국 '관계의 위기'다. '교사의 위기'뿐이라면 차라리 좋겠다. 지금은 교육 전체의 위기라고 본다. 가르치는 사람과 배우는 사람의 관계가 점수 주는 사람과 점수 받는 사람의 관계로 변질돼버렸다. 아이들의 목표가 오로지 '대학'으로 수렴된 상태에서 교사들은 아이들을 만날 시간이 없다. 학교는 아이를 기다려줄 수가 없고, 학원 교사의 말이 학교 교사보다 우세한 상황에서 교사와 아이가 충돌하는 건 당연한 것 아닐까 싶기도 하다. 교사와 아이의 대화가 사라지면서 학교 안의 익명성은 심화되고 관계가 단절되는 것이다. 학생과 교사의 적대적 대립이 원인이 아니라 교육시스템에서 발생한 문제들이 학생과 교사의 관계 속에서 하나씩 표출되는 것이다.

관계는 회복되지 못하고 학교는 싸움터가 됐다. 교육부가 학교폭력 가해 사실을 학생부에 기재하라고 했을 때는 담임으로서 너무 쓰기가 싫었다. 일단 학생부에 기재된다고 하니 부모들이 죄를 인정하지 않으려고 한다. 교통사고를 당하면 뒷목부터 잡는 모습이 학교에서 벌어지는 거다. 더 비교육적인 행태가 학부모들에게 나타나고 있다. 교사들의 권위가 없는 상태에서 교사에게 학생부 기재를 하라고 하니 오히려 학부모들은 교사를 무시하고 학교에 직접 말한다. 관계를 적대화시켜놓은 다음, 한쪽에 몽둥이를 쥐여주고 다른 한쪽에도 몽둥이를 쥐여주는 꼴이다. 학교폭력 온라인 설문조사를 하면서는 응답률 100%를 달성하라고 지시하기도 했다. 독서시간에 명렬표를 만들어 돌렸다. 조사에 응했나 응하지 않았나를 체크하면서 참여율을 높이는 거다. 이럴 때마다 '뭐하는 건가' 싶다. 정작 아이들 사이에 무슨 일이 일어나는지 학교는 모른다. 엉뚱한 학교폭력 대책은 오히려 아이들과 교사들에게 해만 끼친다. 교사들에게 아이와 대화할 수 있는 여유를 줬으면 좋겠다. 학급당 학생수를 줄이는 것도 필수다. 가끔 아이들의 이름을 불렀을 때 아이들이 깜짝 놀라는 때가 있다. "선생님, 제 이름 알고 계셨어요?"라고 묻는 것이다. '선생님이 날 안다'고 생각하면, 특히 '정확히 안다'고 생각하면 아이들은 교사에게 함부로 대하지 못한다. 그것이 잘 안되고 있는 학교다.

< 이혜리 기자 lhr@kyunghyang.com >

음악, 미술, 한문 시간에 아이들은 교사에게 이런 질문을 한다. 나는 그나마 입시 비중이 큰 수학을 가르치고 있어서 다행이라고 해야 할까. 아이들이 그런 말을 할 때 교사의 마음은 어떨까? 그 얘기를 들을 때마다 끔찍하다.

내 친구들도 '중2병'이라고, 사춘기를 겪는 중학교 2학년 아이들의 반항이 심각하다고 말한다. 무서운 선생님인 나에게도 아이들은 대들 때가 있다. 무엇이 잘못됐을 때 "선생님 때문에 이렇게 됐잖아요!"라고 말하며 신경질적으로 교사에게 책임을 돌리거나, "몇 반이야?"라고 물어봤는데 "뭐요? 뭐요? 뭐요?"라고 엉뚱한 답을 하면서 대화가 통하지 않을 때도 있다. 그럴 때면 '요즘 아이들 무섭다'고 느껴진다.

지난 13일 서울 한 일반고의 수업 중에 학생 5명만 깨어 있고 다른 학생들은 모두 자고 있다. 한 학생이 찍은 사진은 소수만 수업을 듣고, 다수는 방치되고 있는 '일반고의 위기'를 상징적으로 보여준다. | 서울의 일반고 학생 제공

▲ 시간만 있다면 부진학생 더 지도… 현실은 "잠깐 수업에 간다" 농담

새 정책 나오면 '업무 폭탄돌리기'… 교사 아닌 행정관료처럼 만들어

그런데 중2 담임교사를 맡으며 더 깊이 들여다보니 아이들이 불쌍하다는 생각이 많이 든다. 게임에서 위로받고 공부는 억지로 하고…. '저렇게 살고 싶을까?' 의문이 들 때도 많다. 학교에서 6~7시간 공부한 아이들이 또 학원으로 가는 걸 보면 한숨만 나온다. 그나마 이 아이들은 관리받는 아이들이다.

반면 방치되는 아이들도 많다. 부모가 바쁘게 일하느라 가정에서는 어떠한 문화적 자극을 받지 못하고, 아이는 스마트폰이나 게임만 하다 피곤한 상태로 학교에 와 공부도 하지 않는다. 아이들은 7살 수준의 집중도 하지 못하고, 문법은커녕 어떤 아이는 ㅁ자, ㅂ자 한글도 제대로 쓰지 못한다. 역사 교과서에 나오는 단어 뜻을 이해하지 못해 수업이 되지 않을 때도 있다. 공부하는 아이는 깨어 있고 다수의 처진 아이들은 틈틈이 눈만 붙이려 한다. 어떤 선생님은 "떠들지만 않으면 차라리 낫다"고 자조하기도 한다. '관리받는 소수, 방치되는 다수'가 너무 일찍 쪼개지고 있어 안타까울 뿐이다.

문제는 교사들에게 아이들을 이해하거나 부족한 점을 이끌어줄 여유가 없다는 것이다. 학교는 항상 어수선하고 숨쉴 틈을 주지 않는다. 새로운 정책이 하나 나오면 교육과정에 이것저것 추가해 누더기 교육과정으로 만든다. 학교에서는 업무 폭탄 돌리기가 벌어진다. 각 학교에서 스포츠클럽을 운영하라고 지시가 내려왔을 때다. 이것을 체육교사가 맡을지, 담임교사가 맡을지, 외부 강사가 맡을지를 놓고 싸움이 벌어지는 것이다. 말은 스승이라고 하지만 교사들은 어떤 항변이나 아이들의 대변도 못하고 정부나 교육청의 말단 행정관료처럼 일하고 있다.

교사들은 시간이 남으면 알아서 아이들과 소통하고 부진아 지도를 한다. 내가 생각하는 교육은 돈을 대가로 하는 일이 아니어서 시간만 있다면 한다. 공문 처리하는 것만 해도 숨이 가쁜 교사들을 본다. 정부와 교육청이 먼저 교사들의 권위를 떨어뜨리고 있다. 아이를 돕고 싶지만 도울 수 없을 때 교사로서의 무능감과 안타까움을 뼈저리게 느낀다.

담임을 맡아도 수업시수가 적은 과목을 맡아 일주일에 한두시간 수업을 들어가면 자기 반 아이들을 정확히 알기가 어렵다. 3월부터 진단평가를 보고, 4월부터는 중간고사 문제를 출제한다. 주당 22시간 수업을 하고 하루 2시간 비는 시간에는 각종 업무를 처리해야 한다. 일주일에 3일간 7교시 수업을 한 뒤 오후 4시30분에 종례를 하면 벌써 퇴근시간이다. 요령이 없으면 학생 상담을 할 시간도 없다. 반 아이들과 소통하기 위해서 초등학교에서 일기 쓰듯이 글쓰기 노트 쓰기를 시도해봤지만 그마저도 시간에 쫓겨 계속하기 힘들었다. 이런저런 회의나 업무에 치이다 보면 결국 아이들은 가장 나중의 일로 미뤄진다. 업무 처리를 잘하느냐, 못하느냐는 겉으로 드러나지만 교실에서 일어나는 아이들과의 일은 겉으로 드러나지 않기 때문이다. 퇴근한 뒤 집에 돌아가면 몸은 파김치에, 입에선 단내가 날 것 같다. 교사 이전에 인간으로서의 휴식도 취해야 하는데 오로지 일하는 기계가 된 듯한 느낌이다. 교무실에서는 우스개로 "일하다가 잠깐 수업 들어갔다 왔다"고 말한다.

결국 '관계의 위기'다. '교사의 위기'뿐이라면 차라리 좋겠다. 지금은 교육 전체의 위기라고 본다. 가르치는 사람과 배우는 사람의 관계가 점수 주는 사람과 점수 받는 사람의 관계로 변질돼버렸다. 아이들의 목표가 오로지 '대학'으로 수렴된 상태에서 교사들은 아이들을 만날 시간이 없다. 학교는 아이를 기다려줄 수가 없고, 학원 교사의 말이 학교 교사보다 우세한 상황에서 교사와 아이가 충돌하는 건 당연한 것 아닐까 싶기도 하다. 교사와 아이의 대화가 사라지면서 학교 안의 익명성은 심화되고 관계가 단절되는 것이다. 학생과 교사의 적대적 대립이 원인이 아니라 교육시스템에서 발생한 문제들이 학생과 교사의 관계 속에서 하나씩 표출되는 것이다.

관계는 회복되지 못하고 학교는 싸움터가 됐다. 교육부가 학교폭력 가해 사실을 학생부에 기재하라고 했을 때는 담임으로서 너무 쓰기가 싫었다. 일단 학생부에 기재된다고 하니 부모들이 죄를 인정하지 않으려고 한다. 교통사고를 당하면 뒷목부터 잡는 모습이 학교에서 벌어지는 거다. 더 비교육적인 행태가 학부모들에게 나타나고 있다. 교사들의 권위가 없는 상태에서 교사에게 학생부 기재를 하라고 하니 오히려 학부모들은 교사를 무시하고 학교에 직접 말한다. 관계를 적대화시켜놓은 다음, 한쪽에 몽둥이를 쥐여주고 다른 한쪽에도 몽둥이를 쥐여주는 꼴이다. 학교폭력 온라인 설문조사를 하면서는 응답률 100%를 달성하라고 지시하기도 했다. 독서시간에 명렬표를 만들어 돌렸다. 조사에 응했나 응하지 않았나를 체크하면서 참여율을 높이는 거다. 이럴 때마다 '뭐하는 건가' 싶다. 정작 아이들 사이에 무슨 일이 일어나는지 학교는 모른다. 엉뚱한 학교폭력 대책은 오히려 아이들과 교사들에게 해만 끼친다. 교사들에게 아이와 대화할 수 있는 여유를 줬으면 좋겠다. 학급당 학생수를 줄이는 것도 필수다. 가끔 아이들의 이름을 불렀을 때 아이들이 깜짝 놀라는 때가 있다. "선생님, 제 이름 알고 계셨어요?"라고 묻는 것이다. '선생님이 날 안다'고 생각하면, 특히 '정확히 안다'고 생각하면 아이들은 교사에게 함부로 대하지 못한다. 그것이 잘 안되고 있는 학교다.

< 이혜리 기자 lhr@kyunghyang.com >