- 장애 아들 위해 자살한 일용직 아버지의 사연

- 목정민·정유미 기자

입력 : 2010-10-11 00:08:01ㅣ수정 : 2010-10-11 00:08:07

ㆍ‘가난은 깊고, 복지는 멀었다’

지난 6일 장애 아들에게 복지혜택을 달라는 유서를 남기고 목숨을 끊은 일용직 노동자 윤모씨(경향신문 10월8일자 8면 보도)의 장례식이 지난 8일 치러졌다. 장례는 영등포교도소 교화위원 송희숙씨와 동료들이 십시일반 비용을 부담했다. 유족들에겐 장례 치를 비용도 없었다. 문상객은 소방대원 10명과 교화위원을 포함해 25명뿐이었다.

장례를 치른 뒤 송씨는 서울 가리봉동에 있는 윤씨의 단칸방을 찾았다. 집에는 아들의 장애인 등록을 위한 서류 한 장이 놓여 있었다.

“죽기 이틀 전에 전화가 왔습니다. 자신 때문에 장애아동에게 주어지는 혜택을 받지 못한다고 하더군요. 아들에게 도움이 되는 길은 자신이 사라지는 것이라고…. 뭔가 불길했습니다.”(송희숙씨)

윤씨는 고아로 자랐다. 1988년 특수강도 혐의로 구속돼 6년간 복역한 뒤 94년 출소했다. 이후 여러 기업에서 용접공으로 일했다. 혼인신고는 안 했지만 두 딸을 가진 부인도 만나 아들(12)까지 얻었다.

단란하던 가정은 2005년부터 삐걱거렸다. 일자리가 없어 일용직 건설노동자로 전전하면서 형편이 어려워졌다. 2008년 부인이 딸들을 데리고 가출했다. 이후 윤씨와 아들 단 두 식구만 함께 생활했다.

88년 복역할 당시부터 윤씨에게 상담을 해온 송씨는 “올해 들어 일자리 구하기 힘들다는 고민을 자주 털어놨다. 도와주려 했지만 여의치 않았다”고 전했다.

윤씨가 죽음을 염두에 두게 된 건 최근 아들 때문에 병원을 찾으면서다. 아들이 한쪽 팔을 잘 쓰지 못하고 가끔 발작을 일으키는데, 뇌에 이상이 있기 때문이라는 진단을 받았다. 기업에 다닐 때는 직장의료보험의 혜택을 받았지만 일용직 노동자가 되면서 지역의보에 가입하지 못한 윤씨는 300만원이 찍힌 치료비 영수증을 받아들고 한숨만 쉬었다. 치료비 역시 교화위원들이 모아서 냈다.

그는 아들을 장애인으로 등록하면 치료와 함께 월 10만~20만원의 장애아동양육수당이라도 받을 수 있을 듯해 신청서를 작성해 주민센터를 찾아갔다. 그러나 직원들로부터 “수당을 받으려면 부모가 국민기초생활수급자나 차상위계층이어야 한다”는 말을 듣고 신청서도 내지 못한 채 돌아왔다. 자신이 죽으면 아들이 기초생활수급자나 장애아동 재활치료 대상자로 지정될 것으로 생각한 그는 자살을 택했다.

윤씨의 아들은 현재 누나와 함께 지내고 있다. 가사도우미로 일하는 어머니는 교화위원들에게 가정형편이 어려워 아들을 맡기 힘들다고 털어놨다. 송씨와 다른 교화위원들도 “돕고는 싶지만, 자식을 한 사람 더 키운다는 게 마음처럼 되는 일이냐”며 안타까워하고 있다.

윤씨 사건은 빈곤계층을 위한 사회안전망이 허술함을 보여준다. 정부 전산자료에는 윤씨가 얼마 전까지만 해도 세금과 공과금을 꼬박꼬박 내온 것으로 나타나 있다. 하지만 윤씨 같은 일용직 노동자는 언제든 절대빈곤층으로 추락할 수 있고, 그 경우 당장 경제적 위기에 내몰리게 된다. 윤씨는 기초생활수급자 신청을 한 적이 없지만, 신청을 한다 해도 노동 능력이 있기 때문에 기초생활수급자가 되기 어렵다. 그런데 윤씨가 장애아동양육수당을 받으려면 기초생활수급자나 차상위계층에 속해야 한다. 건강보험 역시 일정한 직장에 다니지 않으면 직장의보 가입자의 2배가 넘는 지역의보료를 내야 혜택을 받을 수 있는데, 의료급여(본인부담금·보험료 면제)혜택을 받으려면 기초생활수급자가 돼야 한다.

이진석 서울대 교수(의료관리학)는 “정부가 추정하는 절대빈곤층이 인구의 15%이고 상대빈곤층이 7~8%인데 의료급여 수급자는 4%가 안된다”면서 “절대빈곤층의 경우 예상치 못한 고액의 병원비가 나오면 극단적 선택을 할 가능성이 높다”고 말했다. 전국장애인부모연대도 성명을 통해 “더 이상 비극적 사태가 발생하지 않도록 국가가 장애아동 가족의 어려움을 책임지고 장애아동복지지원법을 제정해야 한다”고 촉구했다.

.............................................................................................................................

빈곤층 느는데, 기초생활수급자 줄었다

한국일보 | 입력 2011.04.21 02:37 | 누가 봤을까? 10대 남성, 부산

現정부 들어 빈곤율 14% 넘어… 수급자 감소 2.8%

국민 10%이상 최저생계비 못 벌지만 지원 없는 셈

지난 14일 무료치료병원을 찾아 헤매다 지하철 역에서 사망한 김선순 할머니의 사연(본보 16일자 9면)과, 지난해 10월 장애인 아들을 의료혜택이 되는 기초생활수급자로 만들어주기 위해 일용직 아버지가 자살한 사건에는 한가지 공통점이 있다. 둘 다 '부양의무제도'의 굴레에 갇혀 정부 복지지원의 사각지대에 놓여 있었다는 점이다.

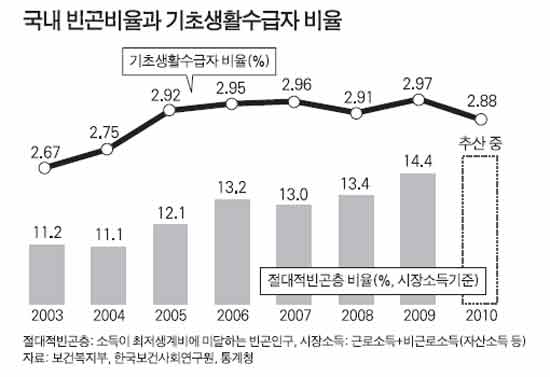

우리사회의 빈곤율은 갈수록 상승하고 있지만, 현 정부 들어 기초생활수급자 비율은 오히려 감소하고 있다. 낮은 최저생계비 규정, 부양의무제도 규정이 맞물린 결과이다. 기초생활수급자 비율은 2007년까지 꾸준히 상승했지만, 2008년 줄어들었고 지난해에는 총 145만8,308명을 기록해 주민등록인구 대비 비율로 보면 2.88%로 2004년 이후 가장 낮았다. 그 사이 소득이 최저생계비에 못 미치는 절대적 비곤층은 11.1%(2004년)에서 14.4%(2009년)으로 크게 늘었다. 단순하게 계산하면, 국민의 10% 이상이 최저생계비를 못 벌지만 수급자가 되지 못하고 있는 셈이다.

보건복지부 관계자는 "사회복지통합관리망이 본격 가동되면서, 자격이 안 되는 수급자를 쉽게 걸러 낼 수 있게 돼 수급자가 줄어든 측면이 크다"고 설명했다.

그러나 자격이 안 되는 수급자를 걸러내는 노력과 달리, 비수급 빈곤층을 더 많이 받아들이는 노력은 부족하다는 비판을 받아왔고, 이에 따라 복지부가 부양의무자 규정 완화에 나서게 됐다. 진수희 복지부 장관도 최근 기자간담회에서 부양의무자 규정 완화를 주요 과제 중 하나로 꼽았다.

사실 부유한 자녀를 둔 노인들까지 정부가 모두 보조할 수는 없다는 점에서 부양의무제 완전 철폐는 무리한 측면이 있다. 그러나 복지 사각지대를 줄이는 방향으로 지속적인 제도개선 노력은 필요하다는 목소리가 높다. 보건복지부 관계자는 "부양의무자 규정으로 특히 고통을 호소하는 대상은 독거노인과 장애인 가족이 많다"고 설명했다. 무엇보다 의료혜택 때문이다. 수급자가 되면 각각 노동가능 여부에 따라 1종이나 2종 의료급여 혜택이 주어진다. 몸이 불편한 독거노인과 의료비가 많이 드는 장애인 가구에는 너무나 절실한 혜택인 셈이다. 특히 부양의무 기준 때문에 의료혜택을 받지 못하는 장애인 가족의 경우 "장애인 자식을 살리려면 내가 죽어야 한다"는 극단적인 생각까지 하게 된다는 것이다. 수급자 외에 기초의료보장 혜택을 받는 대상은 각각의 법령에 따라 이재민, 의사자와 의사자 유족, 18세미만 입양아동, 국가유공자, 중요 무형문화재 보유자 및 가족, 탈북자, 5ㆍ18민주화운동 관련자 및 유족 등으로 한정돼 있다.

국민 10%이상 최저생계비 못 벌지만 지원 없는 셈

지난 14일 무료치료병원을 찾아 헤매다 지하철 역에서 사망한 김선순 할머니의 사연(본보 16일자 9면)과, 지난해 10월 장애인 아들을 의료혜택이 되는 기초생활수급자로 만들어주기 위해 일용직 아버지가 자살한 사건에는 한가지 공통점이 있다. 둘 다 '부양의무제도'의 굴레에 갇혀 정부 복지지원의 사각지대에 놓여 있었다는 점이다.

보건복지부 관계자는 "사회복지통합관리망이 본격 가동되면서, 자격이 안 되는 수급자를 쉽게 걸러 낼 수 있게 돼 수급자가 줄어든 측면이 크다"고 설명했다.

그러나 자격이 안 되는 수급자를 걸러내는 노력과 달리, 비수급 빈곤층을 더 많이 받아들이는 노력은 부족하다는 비판을 받아왔고, 이에 따라 복지부가 부양의무자 규정 완화에 나서게 됐다. 진수희 복지부 장관도 최근 기자간담회에서 부양의무자 규정 완화를 주요 과제 중 하나로 꼽았다.

사실 부유한 자녀를 둔 노인들까지 정부가 모두 보조할 수는 없다는 점에서 부양의무제 완전 철폐는 무리한 측면이 있다. 그러나 복지 사각지대를 줄이는 방향으로 지속적인 제도개선 노력은 필요하다는 목소리가 높다. 보건복지부 관계자는 "부양의무자 규정으로 특히 고통을 호소하는 대상은 독거노인과 장애인 가족이 많다"고 설명했다. 무엇보다 의료혜택 때문이다. 수급자가 되면 각각 노동가능 여부에 따라 1종이나 2종 의료급여 혜택이 주어진다. 몸이 불편한 독거노인과 의료비가 많이 드는 장애인 가구에는 너무나 절실한 혜택인 셈이다. 특히 부양의무 기준 때문에 의료혜택을 받지 못하는 장애인 가족의 경우 "장애인 자식을 살리려면 내가 죽어야 한다"는 극단적인 생각까지 하게 된다는 것이다. 수급자 외에 기초의료보장 혜택을 받는 대상은 각각의 법령에 따라 이재민, 의사자와 의사자 유족, 18세미만 입양아동, 국가유공자, 중요 무형문화재 보유자 및 가족, 탈북자, 5ㆍ18민주화운동 관련자 및 유족 등으로 한정돼 있다.

'세상은 잘 돌아가나?' 카테고리의 다른 글

| 이젠 무서운 게 없군! 삼성전자도 아예 국영기업으로 만들지 뭐~ (0) | 2011.04.27 |

|---|---|

| 빈부격차 문제...잘못하면 우리도 거리를 맘대로 못 걸을 시대가 올지도 ㅠ (0) | 2011.04.25 |

| 제왕만 세습하는 줄 알았더니 정규직 신분도 세습제를 만든다? 현대차 노조 (0) | 2011.04.18 |

| 고리원전,수명연장! 과학적인 문제도 정치적으로 결론 내 놓고 안전하다? (0) | 2011.04.18 |

| 4대강사업에서 사람죽어도 강행하는 걸 보면 KTX 사람죽어도 그냥 Go!할듯. (0) | 2011.04.18 |